ヒト白血球抗原(HLA)は、赤血球を除く、ほぼ体内のすべての細胞の表面に存在するタンパク質のグループで、人それぞれに構造の微妙な違いがあり、免疫システムが「自己」と「非自己」を区別するための目印として働いています。同種造血細胞移植(以下、「造血細胞移植」と略します)を受ける患者さんとドナーの間では、HLAの不一致(ミスマッチ)が多いほど、「生着不全」(注1)や「移植片対宿主病(GVHD)」(注2)などの有害な合併症の発症率が高まることが知られており、HLAが一致しているドナーと一致していないドナーのいずれも選択できる場合には、特別な理由がなければ、HLA一致ドナーから移植を受けることが望ましいと考えられてきました。一方、最近では、このような「HLAのバリア」を克服するため、さい帯血移植や移植後大量シクロホスファミドなどの新しい移植方法の開発が進んでおり、HLAのミスマッチがあるドナーからの件数が増加しており、その移植成績も大きく向上しています。

(注1: 移植したドナーの造血細胞が血液の細胞を十分に作れない状態)

(注2: 移植したドナーの免疫担当細胞が、患者さんの体内で有害な免疫反応を引き起こす状態)

表1:6種類のHLA分子  |

HLAタンパク質には、その働きや構造の違いから、クラスI分子と呼ばれるHLA-A、HLA-B、HLA-C、クラスII分子と呼ばれるHLA-DR、HLA-DQ、HLA-DPの6種類が知られています(表1)。

また、これらの分子には、それぞれに「多型(たけい)」(注3)と呼ばれる構造上のバリエーションが存在しています。例えば、HLA-A、HLA-Bには世界中でそれぞれ約4,950種類、約6,070種類の異なった多型が報告されており(2025年1月時点)、このような多型の種類を調べて、個人の保有するHLA分子の組み合わせを決定するための検査を「HLAタイピング」と呼んでいます。HLAタイピングには様々な方法がありますが、最近では、HLA分子の多型を決める遺伝子配列を推定するDNAタイピング(蛍光ビーズ法、Sequence-Based Typing (SBT)法)で行われることが一般的です。特に骨髄バンクを介する非血縁者間造血細胞移植の患者登録時には、もっとも精度が高いHLA遺伝子の解析法として、「次世代シークエンサー」(Next Generation Sequencer, (NGS))という検査装置を用いたタイピングが行われています(NGS-SBT法)。

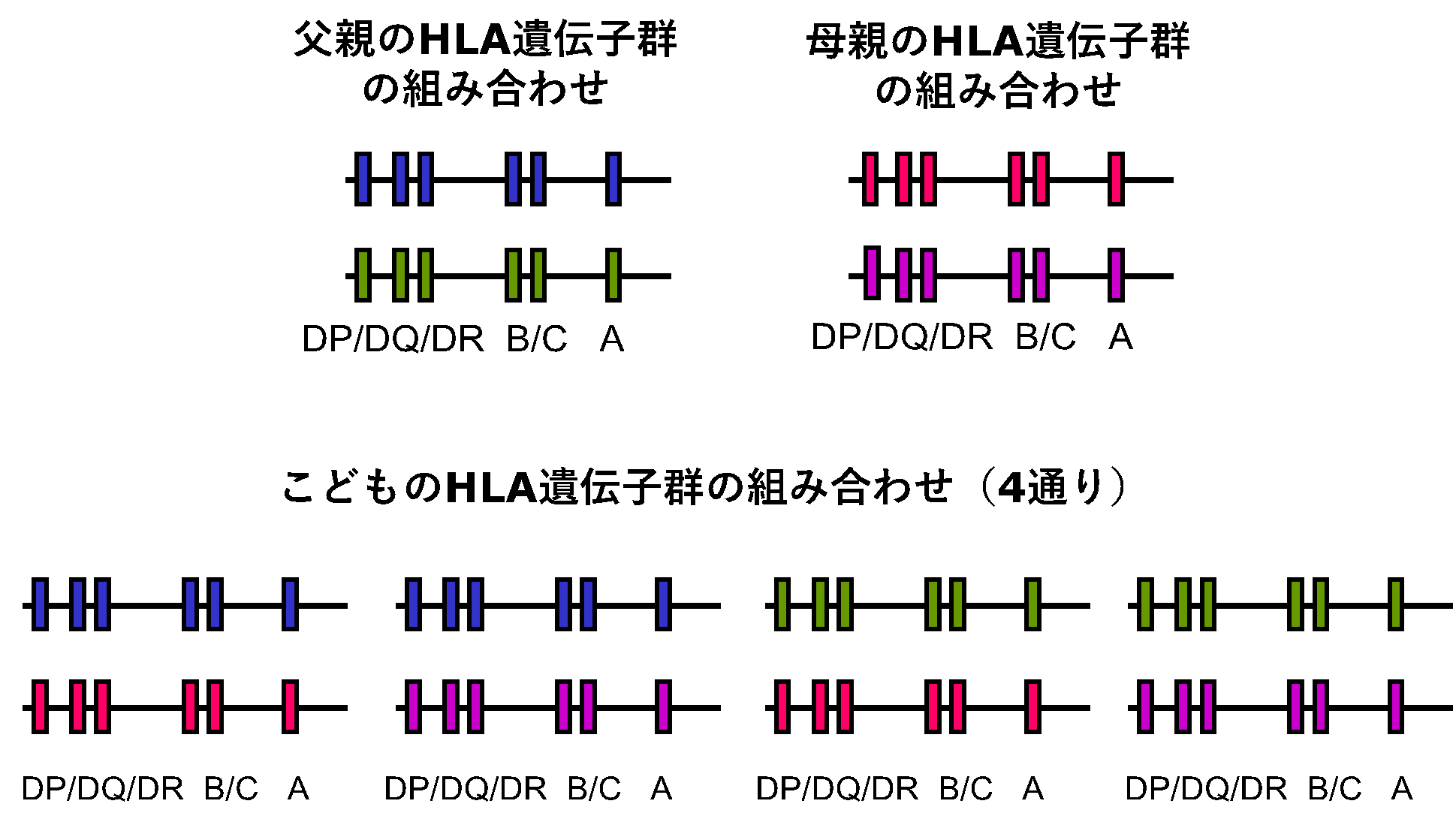

造血細胞移植のドナーの選択は、HLAタイピングの結果から推測されるHLA-A, -B, -C, -DR分子の多型の一致度に基づいて行われていますが、最近では、特定の条件下ではHLA-DQやHLA-DPのミスマッチも、移植後合併症の発生リスクに関係することが明らかになっています。なお、それぞれの個人は、両親から6種類のHLA分子を決定する遺伝子のセット(「ハプロタイプ」)を1組ずつ受け継いでいるため、同じ父親と母親から生まれた親子間やきょうだい間では、2分の1の確率で1組のHLAハプロタイプを共有している(HLAが半分一致しているため「HLA半合致」と表現されます)こととなり、さらにきょうだい間では、4分の1の確率でHLA遺伝子群の組み合わせが完全に一致している可能性があることになります(図1)。

現在、さい帯血移植では、HLA-A, -B, -DRのうち4抗原が一致していれば移植可能とされており、HLA血縁者間移植ではHLAが一致する場合に加え、GVHD予防法を工夫することによりHLA半合致の組み合わせまでであれば移植が実施可能となっています。一方、骨髄バンクを介する非血縁者間造血細胞移植では、HLA-A, -B, -DRのうち1抗原にミスマッチがあるドナーまでが許容されています。

|

(注3: 特定の遺伝子の配列に集団内でのバリエーションがあり、その遺伝子から作られるタンパク質の構造にも相違が生じること)

造血細胞移植の準備には、まず患者さんご本人のHLAタイピング検査が必要です。HLAタイピングでは、通常、数ml程度の採血、もしくは口の中の粘膜をこすりとって検査が行われます(スワブ法)。HLA検査の費用は、実際に移植が行われた場合に限って保険適用となり、血縁者から移植を行った場合には患者本人とドナーの2名分、非血縁者から移植を行った場合には患者本人1名分だけがその対象とされます。したがって、ドナーとなる意思と適格性を持つ血縁者に対してHLA検査を行った場合でも、何らかの事情により移植が行われなかった場合には、その料金は患者さん本人分も含めて、すべて自己負担となります。また、HLA検査の料金や支払い方法は検査機関や医療機関によって異なっているため、検査を実施する前に担当医や造血細胞移植コーディネーター(HCTC)から納得の行くまで詳しい説明を受けておくことが勧められます。なお、公益財団法人日本骨髄バンクに患者登録を行う場合には、NGS-SBT法を用いて、本人のHLAの再検査(確認検査)が行われますが、その費用は骨髄バンクが全額負担しています。一方、ドナー候補者のNGS-SBT法によるHLAオプション検査に関しては、患者側が44,000円(2025年1月現在)の検査費用を負担することとなり、保険診療の対象とはなりませんが、確定申告での医療費控除の対象となります。